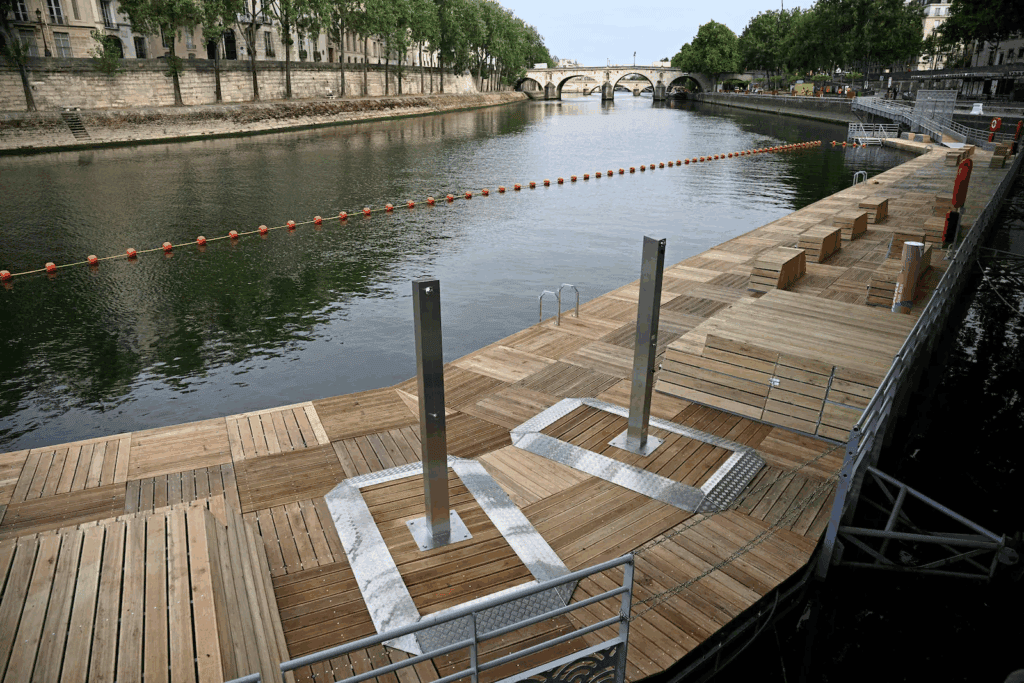

Une folie écologique à 10 milliards €

Le projet de baignade dans la Seine, encensé comme un « héritage olympique », est en réalité un véritable gaspillage d’argent public. Alors que la Ville de Paris parle d’un coût de 1,4 milliard d’euros pour le plan de dépollution engagé dans la perspective des Jeux de 2024, d’autres acteurs parlent carrément de 10 milliards d’euros pour développer les zones de baignade cet été. Voilà cinq fois le budget annuel d’une région comme la Bretagne, sacrifié au nom d’une baignade confidentielle réservée à quelques milliers de Parisiens.

Pendant ce temps, les transports locaux croulent sous le manque d’investissement, les hôpitaux crient grâce, et l’éducation souffre de coupes budgétaires. Mais pour tremper un pied dans l’eau, la facture grimpe aux cieux : bienvenue dans le pays du « tout pour Paris », alors que le reste de la France bricole. 🫨

Un serpent de mer vieux de près d’un siècle

Rappelons un fait incontournable : se baigner dans la Seine était interdit depuis 1923. La mairie invoquait alors des motifs de sécurité – cohabitation avec la navigation fluviale –, la pollution réelle venant s’y ajouter progressivement. Des tentatives sporadiques dans les années 2000 (triathlon, piscines éphémères) n’ont jamais suffi à lever l’interdiction globale. Ce n’est donc pas un retour à la tradition, mais un show politique post-JO.

Certes, Jacques Chirac, maire à l’époque, avait promis en 1988 de nager dans la Seine pour marquer cette reconquête, mais sans jamais tenir parole. Finalement, c’est Anne Hidalgo qui l’a fait en 2024, dans un bain évocateur, certes, mais ponctué d’avertissements. Et l’eau, malgré des milliards investis, reste tributaires des caprices climatiques : « si la pluie tombe, tout s’arrête ».

Une qualité d’eau trop fragile à ce niveau de dépense

Le cœur du scandale écologique tient en deux mots : dépense massive + fragilité intrinsèque. Ces investissements massifs (bassin d’Austerlitz à 90 M€, modernisation des stations) visaient à réduire les débordements d’eaux usées. Résultat ? Fierté mise en scène, mais dès qu’il pleut, le système craque. 💩

Lors des JO 2024, plusieurs épreuves d’eau libre ont été compromises pour des raisons de déversements dus à la pluie – un rappel brutal que la Seine n’est potable qu’en l’absence d’averses. Ce samedi 5 juillet, les premiers sites ouverts (Bras-Marie, Bercy, Grenelle) ferment déjà en raison de la pluie. Autrement dit, le luxe d’un bétonnage fluvial à dizaines de milliards est voué à l’échec, dès que la météo s’en mêle. 🌧️

Quand liberté rime avec sécurité imposée

On nous vend la baignade comme un retour à la liberté citoyenne : se baigner en access contrôlé, voilà la promesse. Mais la gestion est tout sauf libérale : entrée réservée aux plus de 14 ans, maîtrisant la nage, mesurant 1,40 m ; encadrés, balayés pour les algues chaque matin ; drapeaux jaunes, rouges et fermetures dès que la pluie passe.

Le mythe du public libre devient un aquaparc sous contrôle, dans lequel chaque mouvement est dicté par la sécurité et le bon temps. Ironie crasse : faire payer des fortunes pour une baignade « publique », quitte à la réserver à une élite clémente avec les codes municipaux et les conditions d’accès.

Une adaptation au changement climatique ou un décor de façade ?

La mairie de Paris se drape derrière le prétexte du changement climatique : « la Seine comme bouclier contre la canicule ». Certes, les épisodes dans la capitale s’intensifient en nombre, mais donner la priorité à la baignade plutôt que de déployer massivement les espaces verts ou réseaux de fraîcheur qui profitent à tous relève d’un choix partisan – et d’une communication bien rodée.

Se baigner est un acte de loisir sélectif, réservé à ceux qui peuvent se présenter, tout enclins à suivre calibres et consignes. Face aux parcs ombragés, à la végétalisons, aux zones non sécurisées mais ouvertes, cette opération apparaît avant tout comme un show politique, un décor vernis à épater la galerie des touristes et des médias internationaux. 🤡

État de santé de la Seine : des promesses en décalage avec la réalité

Personnellement, je n’irai pas tremper un orteil dans ces bassins, car la Seine reste préoccupante. Les JO 2024 ont montré que plusieurs athlètes ont été hospitalisés pour intoxications, gastro ou virus après avoir nagé. L’eau est conforme selon certains seuils très permissifs, mais loin de ceux appliqués en Europe du Nord, où une qualité moindre interdirait purement et simplement la baignade .

- Athlètes contaminés lors des JO – source Wikipedia

Et le cœur du problème demeure invisible: la séparation des eaux pluviales et usées n’existe toujours pas dans la capitale. Sous chaque averse, plusieurs millions de mètres cubes d’eaux crues mélangées d’eaux usées se jettent, jusqu’à ce que les bassins saturent.

Clôture express du week-end : un fiasco météo prévisible

Résultat comble du ridicule : les premiers sites n’ont tenu que quelques heures ; dès « les pluies abondantes », fermeture annoncée par la mairie ce 6 juillet. Une Saint-Barthélemy météo qui sonne comme une gifle : des bassins ouverts, ambiance festive le matin, puis clap de fin obligatoire l’après-midi.

Le scénario est presque ironique – des milliards investis pour s’accommoder de ce que la nature refuse de contrôler. Des dizaines de milliers d’euros par mètre carré open-air bondé, pour finir coincés sous une pluie d’été.

Conclusion

La baignade dans la Seine à Paris : un bricolage urbanistique hors de prix, une peine discrète face aux enjeux sanitaires, un décor de carte postale vendu à grand renfort d’effets d’annonce.

On ne peut que s’interroger : est-ce un vrai projet écologique, ou une opération de prestige pour enrober une ville dispendieuse ? Après avoir sacrifié les efforts de qualité de l’eau, le patrimoine fluvial, les infrastructures d’assainissement pour le bien de quelques milliers de baignades estivales, une question demeure : pendant ce temps, que deviennent les vrais chantiers écologiques, sociaux, collectifs ?

Bref la baignade sur la Seine vient rejoindre la longue liste ces décisions écologiques discutables prises sans réelle concertation : la réduction à 50 km/h sur le périphérique parisien, tout aussi contestée.

Laisser un commentaire